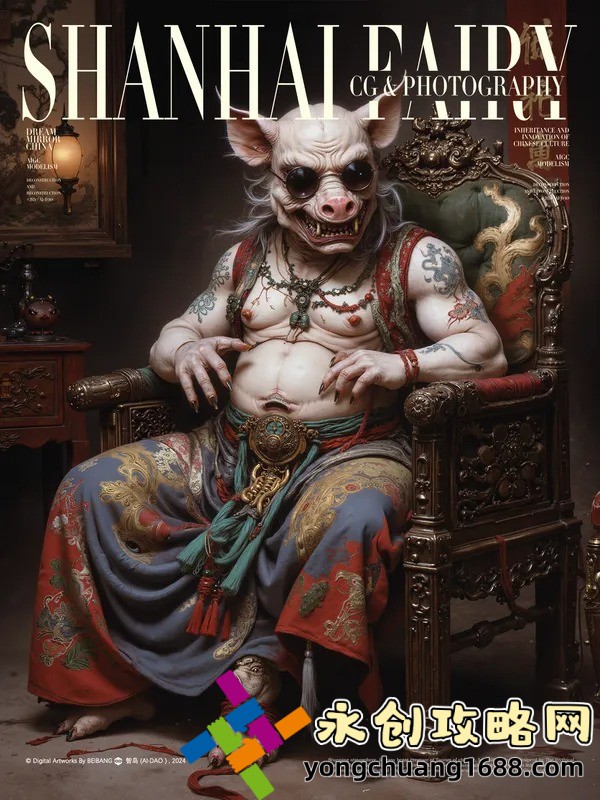

大但人文艺术:重新定义艺术创作的边界

在当代艺术领域中,“大但人文艺术”作为一种新兴的创作理念,正在突破传统艺术表达的框架,通过跨学科融合与文化解构,呈现出前所未有的创新性。这种艺术形式不仅关注视觉美学的呈现,更强调对社会、历史、哲学及科技的深度思考。其核心在于通过“大胆”的实验性手法与“人文”关怀的结合,探索艺术如何成为人类思想与情感的复杂载体。从数字媒体到装置艺术,从行为表演到生态艺术,大但人文艺术以多元化的媒介为载体,挑战观众对艺术的固有认知,同时推动艺术与科学、技术、社会议题的互动对话。

技术革新与人文关怀的共生:艺术表达的跨媒介实践

大但人文艺术的独特性首先体现在其对技术工具的创造性运用。例如,艺术家通过虚拟现实(VR)技术构建沉浸式叙事空间,让观众在交互体验中反思身份认同问题;借助人工智能生成对抗网络(GAN),将历史文本转化为动态视觉符号,探讨文化记忆的流动性。这种技术驱动并非单纯追求“炫技”,而是服务于人文主题的深度表达。以日本艺术家团队“teamLab”为例,其数字艺术装置通过光影与自然元素的结合,引发观众对生态平衡的哲学思考。这种创作方式模糊了艺术与科技的界限,也为艺术教育提供了新的教学路径——通过编程、数据可视化等跨学科技能,培养未来艺术家的综合素养。

文化解构与身份重构:全球化语境下的艺术实验

在文化融合的全球化背景下,大但人文艺术常通过解构传统符号来探讨身份认同问题。非洲裔艺术家卡拉·沃克(Kara Walker)以剪影艺术重现殖民历史,用黑色幽默揭示种族议题的复杂性;中国艺术家徐冰则通过《天书》系列作品,创造无法解读的伪汉字系统,挑战语言作为文化载体的权威性。这些实践表明,艺术表达已超越审美范畴,成为社会批判与文化对话的工具。教学实践中,可通过“符号重组工作坊”引导学生拆解文化元素,例如将传统戏曲脸谱与赛博朋克美学结合,培养跨文化创作思维。

从个体叙事到公共参与:艺术的社会赋能路径

大但人文艺术的核心价值之一在于其公共性。西班牙艺术家安东尼·戈麦斯(Antoni Muntadas)的《城市干预》项目,通过在城市空间中植入隐喻性装置,促使公众反思消费主义对公共领域的侵蚀。此类创作强调观众的主动参与,例如柏林“包容性艺术节”邀请残障人士与专业艺术家共同创作,打破艺术生产的精英化壁垒。在教学方法上,可引入“社会调研-提案设计-社区实践”的完整链条,指导学生将艺术创作与地方文化振兴、环境保护等议题结合,实现艺术的社会赋能功能。

艺术与科学的交汇点:跨学科创作方法论

大但人文艺术的另一突破在于对科学理论的创造性转化。荷兰艺术家泰奥·扬森(Theo Jansen)通过仿生学原理设计“风力仿生兽”,将动力学与雕塑结合;生物艺术家奥隆·卡茨(Oron Catts)则用细胞培养技术制作“半生命体”装置,探讨生命伦理的边界。这类创作要求艺术家具备基础科学素养,教学过程中可设置“生物艺术实验室”或“算法艺术编程课”,教授基因编辑基础、Python创意编程等技能。同时需强调伦理框架的构建,确保艺术实验不偏离人文关怀的初衷。